Deutschland feiert 150 Jahre Ideenmanagement!

Ganzjährige Jubiläumskampagne 2022

NUTZEN SIE DEN RÜCKENWIND DES JUBILÄUMS UND STÄRKEN SIE IHR IDEENMANAGEMENT!

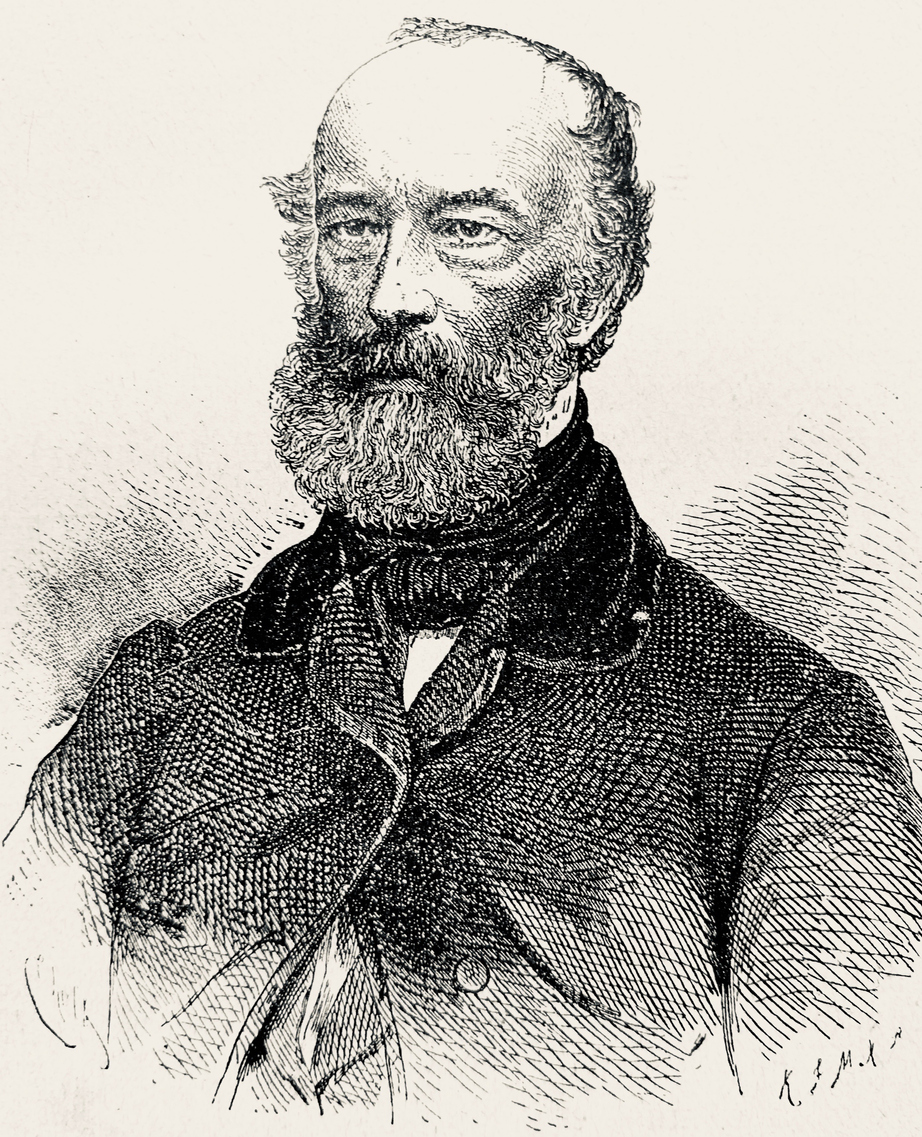

Wir blicken auf 150 Jahre Erfolgsgeschichte einer lebendigen Ideen- und Innovationskultur durch Mitarbeiterbeteiligung, seit Alfred Krupp 1872 dazu relevante Grundlagen aufgeschrieben hat. Die positive Zukunft von unseren Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort Deutschland hängt maßgeblich davon ab, wie gut es uns Menschen und Organisationen gelingt, relevante Ideen zu generieren und daraus Erfolge zu machen. Zu dieser positiven Zukunftsentwicklung laden wir Sie herzlich ein. Machen Sie mit und schreiben Sie mit Ihren Ideenmanagement Aktionen diese Erfolgsgeschichte fort!

MITMACH Materialien:

Kostenlose Downloads:

Wir haben kostenlose Druckdaten für Sie vorbereitet!

Und wir verlinken Sie direkt zu ausgewählten Rollups und Tassen im Flyeralarm Onlineshop, die Sie auf eigene Rechnung direkt in Auftrag geben können. Sie benötigen dafür einen Unternehmens-Account bei Flyeralarm.

85 x 200 cm

Foto: Tassen mit matter Oberfläche

Bitte beachten Sie:

- Das Zentrum Ideenmanagement übernimmt weder die Bestellung noch die Kosten von Print- oder Merchandisingprodukten.

- Auf Wunsch integrieren wir Ihr Unternehmenslogo in die Druckdaten von Roll up oder Tassen, gegen eine Aufwandspauschale i.H.v. 98,- € (zzgl. MwSt.)

- Für die Gestaltung anderer Event-Produkte - auch unter Hinzufügung Ihres Unternehmenslogos - stellen wir Ihrem Unternehmen gerne andere Dateiformate zur Verfügung.

- Ihre Ansprechpartnerin beim Zentrum Ideenmanagement ist Claudia Stetter, cs@zentrum-ideenmanagement.de.

MITMACH Inspirationen

Verbinden Sie Ihre IDM-Aktivitäten 2022 mit dem Jubiläum!

Ideen für den Einsatz des Kampagnenbildes

Weisen Sie in Ihrer E-Mail Signatur auf das Jubiläum hin!

Gestalten Sie individuelle Flyer für Ihre interne Kommunikation!

Briefmarken-Heft

LVM Versicherung

Briefmarken-Heft

Pfalzwerke AG

Kalender

Stadtwerke Kiel

Kalender

LVM Versicherung

Aktionsplakat

Emerson

Sie haben auch was produziert? Teilen Sie Ihre kreativen Umsetzungen gerne ebenfalls mit dem ZI-Netzwerk und schicken Sie uns Bilder von Ihren Ideen!

KOMMUNIKATION

• Nutzen Sie Inhalte aus der Jubiläums-Geschichte für Ihre IDM Kommunikation. Berichten Sie über die Bedeutung der Ideen- und Innovationskultur durch Mitarbeiterbeteiligung und blicken Sie dabei in die Zukunft – die nächsten 150 Jahre.

NACHWUCHSKRÄFTE / AUSZUBILDENDE

Nutzen Sie die Kraft der 150 Jahre als Anlass für mehr Aufmerksamkeit und mehr Beteiligung!

Veranstaltungen

2022 gibt es eine Reihe unterschiedlicher Formate rund um das 150-jährige Jubiläum des Ideenmanagements. Melden Sie sich gerne dazu an:

MITMACH Hintergrundwissen

Von Alfred Krupps Generalregulativ bis zum modernen Ideenmanagement:

Ein Kulturveränderung über viele hundert Jahre

DIE VORGESCHICHTE

Dazu braucht es Voraussetzungen, wie sie in Westeuropa seit etwa 1500 vorlagen.

Entscheidende Voraussetzungen waren dabei:

• mit der Herausbildung der Zünfte ab dem 13. Jahrhundert entstand eine systematisierte Berufsausbildung (Lehrling, Geselle, Meister), in der bereits Eigenverantwortung und „Ehrbarkeit“ – also gute Ideen korrekt umzusetzen – von Bedeutung waren;

• die Besinnung auf die sachliche und systematische Befassung mit der Natur in der Renaissance ab 1450, die zum eigenständigen Weiterdenken anregte;

• der protestantische Eifer das Lesen und Schreiben zu lernen (um die Bibel lesen zu können)

• die in der Reformation ab 1520 gestärkte Eigenverantwortung des Menschen für sein eigenes Leben mit der einhergehenden Leistungsorientierung;

• das seit der Aufklärung ab 1770 verbreitete selbständige kritische Denken: Kant formuliert 1781, es gebe keine Ausrede dafür nicht selber nachzudenken;

• der Einbezug von immer mehr Menschen in Produktionsprozesse in den Manufakturen ab 1800 zusammen mit der Urbanisierung, mit der Folge, dass immer mehr Menschen sich austauschten über Ideen und Prozesse;

In diesem viele Jahrhunderte andauernden Kulturprozess bildeten sich die Grundlagen einer modernen Ideen- und Innovationskultur heraus: Menschen, die beruflich gebildet sind und mit kritisch-kreativ Denken mutig, eigeninitiativ und eigenständig handeln.

DER BEGINN

Im Zeitalter der Industrialisierung entstanden Industriebetriebe, die stark von Arbeitsteilung entlang der Wertschöpfungskette geprägt waren (Taylorismus). Die berufliche Welt wandelte sich dahingehend, dass Menschen in Industriebetrieben meist nur für ein sehr abgegrenztes Aufgabengebiet zuständig waren. Häufig waren sie für diese einfachsten repetitiven Tätigkeiten überqualifiziert.

Es entstand in dieser Zeit eine neue Arbeiterklasse, die dafür kämpfte, in den Betrieben mitgestalten zu dürfen und die für eine Verbesserung ihrer sozialen Situation eintrat. Dies führte zu Veränderungen in den Betrieben. Nicht zufällig entstehen Vorformen des Ideenmanagements etwa gleichzeitig mit der Bildung von Gewerkschaften: Es geht um Teilhabe. In dieser Zeit entwickelten sich erste Formen des Ideenmanagements, wie z. B. bei Merck.

Es werden dadurch Grundlagen für etwas geschaffen, das wir heute Ideenmanagement nennen.

Mitarbeitende erhalten die Möglichkeit sich mit ihren Ideen in das Unternehmen einzubringen. In § 13 des Generalregulativs heißt es:

(Quelle: Historisches Archiv Krupp, S 2/ FK 6.1/1-1872)

Die Umsetzung des Generalregulativs in der Organisation erfolgte schrittweise. Ende der 1880er Jahre wurde das Ideenmanagement immer mehr zur gelebten Kultur.

Mit der Zeit bilden sich in Deutschland weitere rechtliche Grundlagen heraus, die das Thema „Ideen der Mitarbeitenden“ betreffen, zum Beispiel entstand 1920 das Betriebsrätegesetz (Quelle: 100 Jahre Betriebsrätegesetz: Ein Meilenstein der Sozialpolitik | DGB: https://www.dgb.de/themen/++co++246130b2-7fc7-11ea-8b82-52540088cada), später das Arbeitnehmererfindungsgesetz sowie das Betriebsverfassungsgesetz.

Mit diesen Gesetzen wurden wichtige Regelungen im Zusammenhang der Nutzung von Mitarbeiterideen geschaffen. Leitmotive - wie wir sie heute nennen würden - sind dabei zum Beispiel Diversität, Gleichbehandlung, Transparenz und Wertschätzung.

In einer globalisierten Wirtschaft stellt sich heute auch die Frage, wieweit das Ideenmanagement global eingesetzt werden kann. Seine Geschichte ist eng an westliche Werte geknüpft, und sein erfolgreicher Einsatz weltweit ein zentrales Thema, das vom Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement aktiv gefördert wird.

Eine der wichtigsten Kernkompetenzen der Menschheitsgeschichte:

Die historische Bedeutung von Ideenmanagement

Das Verständnis von Ideenmanagement hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. 1975 wurde Ideenmanagement noch als die Kombination von Betrieblichem Vorschlagswesen (BVW) und ein Kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (KVP) definiert (Prof. Spahl).

Heute verstehen wir unter Ideenmanagement die Veränderung und Transformation von Organisationen aus eigener Kraft durch eine Kultur der Orientierung am Menschen.

Wichtige Bausteine sind dabei die Beteiligung aller Menschen an der Ideengenerierung, Ideen generieren, Ideen umsetzen sowie eine Kultur der Wertschätzung.

(Quelle: Erstveröffentlichung in „Ideenmanagement und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" mit Vorwort von Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ durch das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement (Herausgeber))

Das neue Verständnis verbindet die Industrie- und Wissensgesellschaft, die von Menschen durch Ideen gestaltet wird. Es bildet eine Brücke zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen für eine bessere, lebenswertere Welt.

Für eine lebenswerte Zukunft der Menschheit auf der Erde wird es entscheidend sein, dass es uns Menschen gelingt, die großen Herausforderungen unserer Zeit intelligent zu lösen.

Der Schlüssel liegt in der Kernkompetenz: IDEEN. GEMEINSAM. ERFOLGREICH. MACHEN,

Autoren:

Professur für Interkulturelle Kommunikation, Hochschule Kempten

Geschäftsführer, Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement